ワークショップのご案内 WORK SHOP

ABOUT

時を越えて、

草木の色と共に生きる。

日本の伝統工芸である草木染め。

美しい色合いと自然を生かしたものづくりは、わたしたちの文化と暮らしに深く根ざしてきました。

化学の発展と時代の流れにより、昔ながらの草木染めは珍しいものとなりました。

志村が大事にしている思想を基に、いま草木染めをはじめてみませんか。

植物がもたらす恩恵と、あなたが心に留めたい色を一緒にさがします。

代表 志村 宏

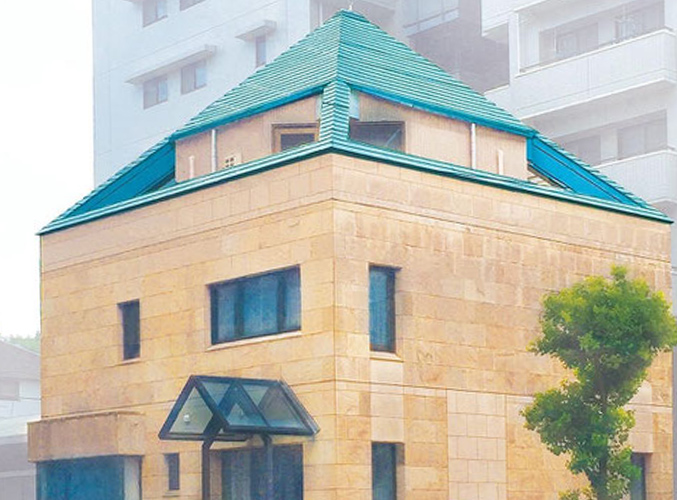

各拠点情報 INFORMATION

志村の染は、さまざまな拠点のご縁と支えによって成り立っています。

紫根を滋賀県の「游紫庵」、染色や染料を取り扱う京都府の「株式会社ウタニ」、そして東京で活動の場を広げるレンタルスペース「澤田写真館」。

それぞれの拠点がつながり合うことで、志村の染は今日も息づいています。

染色研究会

RESEARCH GROUP

教育

EDUCATION

よくあるご質問

FAQ

CROWDFUNDING

まずは滋賀。

国産染料植物復興プロジェクト

大切な文化と自然の恵みを未来へ引き継ぐため、私たちは滋賀県での染料植物の復興プロジェクトを立ち上げました。

伝統を守り、新しい世代へつなぐこの取り組みに、どうかご協力ください。

15000,000

円

30

人